中小企業診断士2次試験の試験当日には、パニックになってもおかしくないような試験問題やトラブルが発生します。どんなことが起こりえるのか体験談、聞いた話をもとにまとめました。

試験当日にパニックになってしまいそうな事例などなど

試験当日にパニックになってしまいそうになるのは、試験内容そのものの場合と試験の外で発生します。それぞれこんなことがあります。

試験内容でパニック。過去問にはなかったアプローチの問題

中小企業診断士2次試験では、過去問ではなかったアプローチや受験者を混乱させるような与件分、設問が毎年1つはあるイメージです。直近では、

- 令和元年の事例Ⅰは禁句と言われてるリストラが与件分にあり、戸惑った受験者がいた

- 同じく令和元年の事例Ⅲでは「新工場の在り方」を応える設問があり、与件分中にどういう向上にしたいのかは書いてあるので何を書いてよいのか混乱

- 令和2年の事例Ⅳでは問題分だけで5ページという新しい形式の問題 •

戸惑って、本来の力が発揮できなかった人もいると思います。「新工場の在り方」などでtwitterなどを検索すると当時の様子が少し垣間見えます。

パニックになったときには、こんなことを思い出して欲しいということをまとめました。細かなニュアンスはぜひ動画を参照ください。

試験全般、全事例共通

- 基本は差別化集中戦略

- 企業経営理論はざっと見直しておく

- 与件分に書いてないことは書かない

- 白紙は絶対NG、わからなければ与件分を書き写せ

事例Ⅰ中心の話

- 組織、人事がテーマと忘れない。マーケティング的な解答をしない。

- 何を書いてよいかわからなくなればモラール向上、モチベーションアップ

- あるべき組織を聞かれたら組織形態を思い出す

- 権限委譲や若手の活用は大事

- 評価は公平性と納得性

事例Ⅱ中心の話

- •ターゲットを意識する。与件分の外から想像しない。

- 売上向上は(新規客+リピート客)×顧客単価のどれかを上げる

- 基本的には、顧客の囲い込み、ロイヤリティ向上

- 新しいサービスや市場を聞かれてわからなくなれば、既存の●●以外の~

事例Ⅲ中心の話

- IT活用などでリードタイムを短縮し、品質改善というパターンが多い

- 過去の技術は大事

- 連携、コミュニケーション大切

事例Ⅳ中心の話

- わからなくなったらとにかく公式を書いておく

試験の外というか会場で発生するトラブル事例

私の体験や聞いた話などで知っているトラブル事例を紹介します。

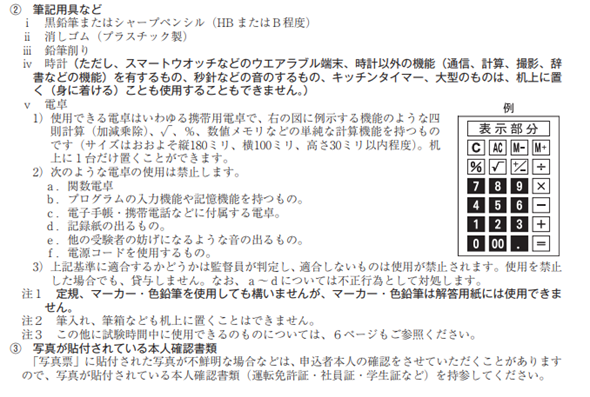

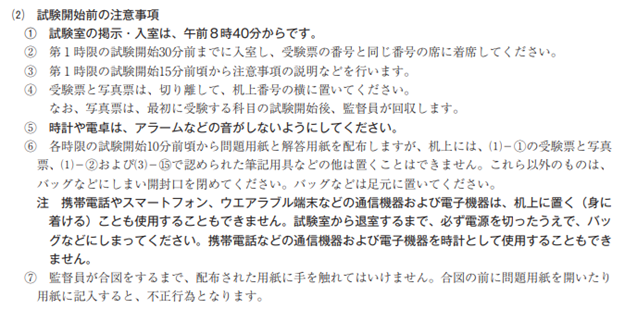

- 近くの席の受験生が時計のことで試験官ともめる

- 時計が狂ってた

- 電卓を2個出して注意される

- 外がうるさい

- 部屋が寒い、暑い

- 受験票を忘れそうになる

- トイレ問題。。

持ち物は受験票、申込書をしっかり読む

受験票、申込書の注意事項を事前にしっかりチェックしてください。

今回の内容はニュアンス感もあるのでぜひ、動画も参照ください。